Alexandre Segain soutiendra sa thèse réalisée à l'Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak le 11 décembre 2024 à 13h30 à l'Ensam Paris.

Titre : Caractérisation et modélisation mécanique de la réponse des tissus mous biologiques de la région pelvienne pour la prévention les escarres

Encadrement : Pierre-Yves ROHAN, Giuseppe SCIUMÈ, Hélène PILLET

Résumé : Lorsque la peau est mise en contact prolongé avec un dispositif externe, il y a un risque de voir apparaître des lésions cutanées appelées escarres. En plus d’une douleur physique constante, ces plaies affectent significativement le bien-être psychologique des patients. A cause de cela, la qualité de vie et la vie sociale de ces patients est nettement dégradée. Tout cela amène bien souvent à un cercle vicieux où la santé mentale et physique du patient se dégrade. Ainsi, la prévention de l’escarre est un aspect critique pour le maintien de la dignité et de la qualité de vie des patients. Cependant, malgré différents moyens de préventions existants et mis en place dans les structures de soin, la prévalence des escarres est encore élevée.

Il a été montré que les lésions tissulaires s’initiaient dans les régions du tissu mou où les déformations mécaniques étaient les plus grandes. Cependant, la mesure expérimentale de ces déformations est un verrou technologique important et aucun moyen n’existe à ce jour pour réaliser cette mesure en routine clinique. En pratique, ces déformations sont estimées à l’aide de modèles éléments finis à partir de données plus facilement mesurables. Cependant les modèles proposés dans la littérature sont basés majoritairement sur des données obtenues chez des sujets jeunes asymptomatiques et peu de données sont disponibles sur des sujets à risques. De plus, les différentes hypothèses de modélisation nécessaires pour la construction des modèles proposées dans la littérature amènent à des différences importantes tant sur la localisation que sur l’amplitude des déformations prédites. La comparaison des prédictions faites par les modèles à une référence expérimentale n’est que rarement faite dans la littérature, ce qui ne permet pas de conclure sur leur pertinence. C’est à ce verrou que s’est intéressé la première partie de cette thèse. Une nouvelle méthode a été proposée afin d’estimer différents paramètres nécessaires à la construction d’un modèle à partir de données IRM publiées dans la littérature, et les champs de déformations ont été comparées à une mesure expérimentale. Les résultats soulignent que les hypothèses classiques de modélisation ne permettent de prédire fidèlement ni la localisation ni l’amplitude des déformations.

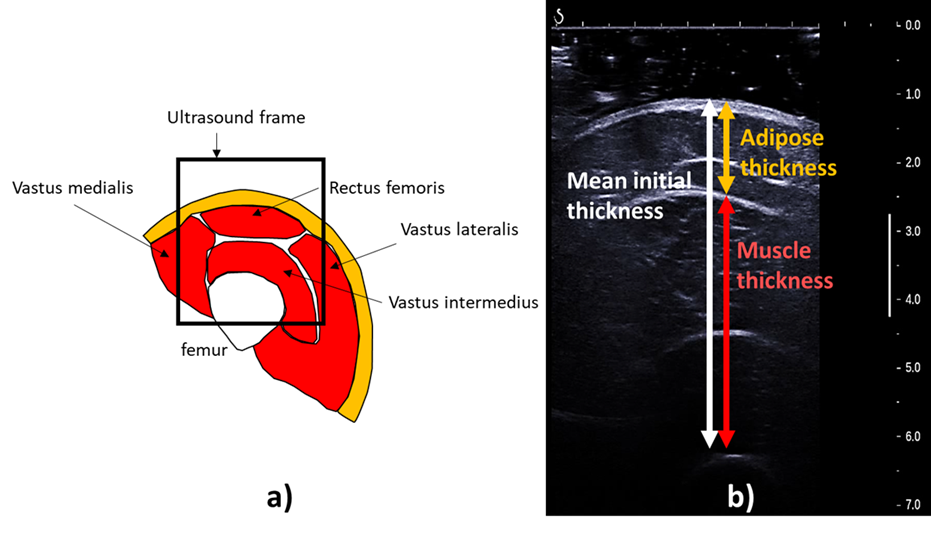

Afin de pouvoir quand même proposer une estimation de la vulnérabilité du patient, d’autres indices biomécaniques ont été cherchés. En particulier, il a été montré que la rigidité du tissu a un impact très fort sur la prédiction de la déformation. De plus, des différences de rigidité ont été observées chez les populations à risque d’escarres. Cependant, les moyens proposés dans la littérature ne sont pas compatibles avec une utilisation en routine clinique. Une nouvelle méthodologie a donc été proposée afin d’estimer expérimentalement la rigidité du muscle et de la graisse. Différents développements ont été faits afin d’assurer que la méthodologie permet d’estimer des propriétés matériaux cohérentes dans le chapitre 3 et que la représentation de la quasi incompressibilité des tissus mous était correcte. Cet outil a été ensuite utilisé dans le chapitre 5 afin d’observer des différences de rigidités chez 24 sujets 8 sujets jeunes asymptomatiques, 8 volontaires âgés de plus de 60 ans et 8 volontaires recrutés dans un service de gériatrie à l’Hôpital Charles Foix.

La prise en compte de l’historique de chargement est aussi un enjeu critique. Cependant, cet aspect n’est que rarement étudié. Des développements ont donc été réalisés dans la dernière partie de cette thèse afin d’étudier la faisabilité d’un protocole expérimental permettant d’estimer les propriétés viscoélastiques des tissus musculaire et adipeux à partir d’imagerie ultrason. Des résultats préliminaires encourageants ont montré qu’un protocole court, compatible avec des acquisitions en clinique permettrait d’estimer ces propriétés.

Lien visio : Contacter