Figure 1 - Portrait d'Albert Londe (1858 – 1917)

La chronophotographie des mouvements anormaux à ses débuts

Albert Londe, dont le nom reste peu connu des biomécaniciens et des physiologistes, a bâti sa réputation sur la photographie, dont il a été un grand spécialiste dans les deux dernières décennies du 19° siècle. Albert Londe est né à La Ciota le 26 novembre1858. On le retrouve à Paris, autodidacte et bon photographe, inscrit comme élève du laboratoire de chimie du Muséum d‘histoire naturelle. À cette époque, les recherches se poursuivent sur la nature des émulsions à utiliser et sur la qualité des images. Albert Londe adhère en 1879 à la Société française de photographie (SFP), créée en 1854 par un groupe d'amateurs. Il entrera dans son conseil d'administration en 1880 et en sera secrétaire général-adjoint deux ans plus tard. La liste de ses publications techniques est impressionnante, pas moins d'une vingtaine de titres de 1884 à 1914. Parmi ceux-ci, des travaux qui concernent les applications de la photographie à la médecine et à la biologie.

Il en décrit lui-même l’intérêt (Londe, 1903): c’est un moyen de reproduction rigoureux et rapide, conservant l'aspect d'un modèle fixe, ou de phénomènes mobiles qui échappent à l'œil humain, et permettant la reconstitution du mouvement En médecine, l'apport de la photographie est très supérieur à ce que peut donner le dessin. La photographie précise et complète l'observation clinique, fixe l'image des déformations constatées au niveau des segments corporels, des attitudes corporelles pathologiques, du faciès. La photographie est utile pour garder les traces successives des maladies cutanées. C'est de plus un moyen excellent pour la diffusion des connaissances scientifiques.

Au Laboratoire de La Salpêtrière

Le professeur Jean-Martin Charcot (1825-1893), chef du service de neurologie à l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris, voit en consultation de nombreux patients atteints de maladies du système nerveux central: épilepsie, hystérie, catalepsie, ataxie locomotrice, attitudes passionnelles, tabès, etc. Il tente d'associer, à la description clinique habituelle, des images plus évocatrices pouvant être “immortalisées “ par le dessin. Il bénéficie pour cela du concours d’un artiste dessinateur, le docteur Paul Richer (1849-1933), qui deviendra en 1903 professeur d’anatomie artistique à l’Ecole nationale des beaux-arts de Paris.

Charcot souhaite obtenir mieux, des images directes, non interprétées par le dessinateur et davantage séquencées. Il constitue dans son Service, en 1878, un Laboratoire de photographie permettant de garder, pour mieux les observer, des images fixes de ce qu’il observe au cours dans ses consultations. Deux médecins lui prêtent mains fortes, Bourneville et Regnard. Albert Londe y est engagé comme assistant. Il propose rapidement de mettre à la disposition du service un appareil de sa conception appelé “Chronophotographe“.

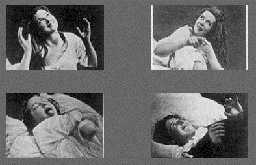

Ce dispositif est inspiré de ceux de Jansen (1874) et de Muybridge (1878) destinés à l'observation d'objet ou d'animal en mouvement. Il comporte une série de neuf objectifs, disposés en trois rangées de trois (plus tard portée à douze), comportant chacun leur mécanisme d’ouverture et fermeture télécommandable, avec un système de mise en route des prises de vues, à des instants régulièrement programmés, ou à la demande en fonction du moment. Ainsi, le médecin pouvait-il décider de l'épisode qu'il voulait enregistrer. L'appareil peut être transporté au lit du patient. Toutes les attitudes et postures, tous les mouvements rencontrés en neurologie ont fait l'objet d'un enregistrement. Ainsi ont pu être décrits, aussi, grâce à de nombreux clichés les facies type de la sclérodermie, du myxœdème, de l'acromégalie. Les images d’une crise d’hystérie sont célèbres.

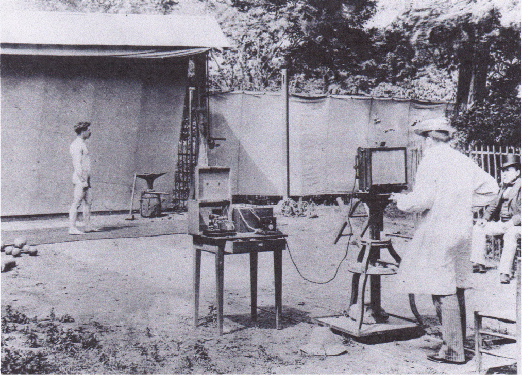

Albert Londe prendra en 1884 la direction de ce service, devenu le Service municipal de photographie et radiographie de La Salpêtrière. Ce service comportait un grand espace auquel peut accéder un malade couché, mais aussi un dispositif général de prises de vue pour l'étude du mouvement (Fig. 3), analogue à celui que E.J. Marey a installé avec l’aide de G. Demenÿ à la station physiologique du Parc des Princes. L’emplacement de celui-ci, qui comportait comme toile de fond un panneau de 6 x 5m placé contre les grilles situées à gauche de l'entrée de La Salpêtrière en bordure du boulevard de l’hôpital. De la collaboration “dessins-photos“ avec P. Richer sortiront plus tard l'Atlas de Physiologie artistique et la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière (de 1888 à 1918 - . Lecrosnier et Bâb),

A la Salpêtrière, Albert Londe a continué à utiliser son chronophotographe pour l'examen des malades. Il l'utilise aussi parfois pour des enregistrements à son domicile. Directeur du service depuis 1884, il y introduit, à partir de 1897, la radiologie, et démontre l'intérêt de cette exploration pour la chirurgie. Dans les dernières années de son activité, A. Londe délaisse un peu les applications médicales de la photographie et se tourne vers les applications des rayons X en plein développement.

A la Station physiologique du Parc des Princes

Au début des années 1880, Etienne-Jules Marey était en train d'installer la Station physiologique du Parc des Princes, dépendance de son laboratoire du Collège de France, avec l'aide de son assistant, George Demenÿ (1850-1917). Le moyen d'obtenir un grand nombre d'images, en un temps très court et à des intervalles déterminés, l'intéresse. Il était en contact avec Albert Londe par la Société de photographie, et suivait de près les travaux de ce dernier qui avait alors entamé la construction d'un dispositif très complexe (dont il donne une description détaillée dans La Nature, en janvier 1890).

A. Londe et E.J. Marey, au-delà de la SFP, ont entrepris une collaboration étroite. Le chronophotographe de Londe peut être adapté à l’étude de mouvements extrêmement rapides, ce qui intéresse directement E.J. Marey. Le nouvel appareil a été doté de 12 objectifs disposés en 3 rangées de 4. A. Londe enregistre tout ce qui bouge: les mouvements segmentaires, ceux du torse, de la face, le saut. Il s'intéresse aussi à divers types de marche, normale ou pathologique, de l'homme ou des animaux (cheval vache, chien, chat). Il pratique des enregistrements de gestes professionnels (Fig. 3): bucheron, terrassier, forgeron, dans toutes les situations où un travail musculaire est réalisé (pousser de brouette, port de charge à dos, et, même, jeu du violon). Ses enregistrements de la frappe au marteau ont été réalisés avec Charles Frémont (1855-1930), élève de E.J. Marey. Pendant plusieurs années, A. Londe aura été pour E.J. Marey un opérateur photo dévoué, sans que son nom apparaisse dans les nombreuses publications issues de la Station physiologique.

Consécration du terme “Chronophotographe“

En 1989, se tient le premier Congès international de photographe, sous la présidence de E.J. Marey. C’est à cette occasion que le terme “chronophotographe“ est officiellement établi. L’année suivante, se tient à Paris la grande Exposition Universelle, au cours de laquelle l’appareil d‘Albert Londe est exposé dans une vitrine consacrée à la photographie.

Albert Londe n’a pas été seulement un homme de laboratoire. Il a été un très bon chroniqueur et pédagogue, publiant souvent dans la revue “La Nature“ des textes se rapportant à l’histoire de la photographie. Il est resté durant toute sa vie un passionné de photos. Il aimait se promener, en observant quelques scènes de la vie publique et en saisir la trace avec ses appareils, notamment à l’Hippodrome de Paris. Il comparait ses enregistrements suivant sa technique avec ceux qu'il faisait parallèlement avec un cinématographe Demenÿ-Gaumont, récemment acquis. Albert Londe est mort le 11 septembre 1917 à Rueil-en-Brie, où il s'était retiré en 1908.

Hugues MONOD

Professeur émérite de Physiologie

Université Pierre et Marie Curie

Illustrations

Figure 2 - Différents états d’une crise d'hystérie

Figure 3 - Albert LONDE derrière son chronophotographe (à droite, E.J. Marey)

Figure 4 - Service photographique de la Salpétrière

Figure 5 - Couverture de l’ouvrage Photographie médicale

Références

DEMENŸ, G. : Les bases Scientifiques de l’Education Physiques, Alcan, 1902.

LONDE, A :

La Chronophotographie, La Nature, 97-99 et 151-154, 1897

Le nouveau laboratoire de la Salpêtrière, La Nature, 570-574

LONDE, A - Notice sur les travaux scientifiques, 1911

LONDE, A - Photographie, in M. Weiss, Traité de Physique biologique, Tome II, 141-186

MANNONI, L - Etienne-Jules Marey, la mémoire de l’œil, Milan-Paris, Mazzotta - Cinémathèque française, 1999.

Références Illustrations

Figure 1, 2, 4 et 5 - https://baillement.com/lettres/londe.html

Figure 1 et 3: https://numerabilis.u-paris.fr/ressources/pdf/sfhm/esfhm/esfhmx2018x01/esfhmx2018x01x016.pdf