Sculpteurs du visage absent

« Personne n’a jamais pu saisir vraiment le prodige de ces visages ni de la vie qu’ils reflètent ». Giacometti [1]

Membres de la Croix Rouge Américaine à Paris en 1918. On reconnait Anna Ladd (2e rang en partant de la gauche) et, à ses côtés, Robert Wlérick, Jane Poupelet est assise à l’extrême gauche. (In Jane Poupelet, « La beauté dans la simplicité », Catalogue de l’exposition 2006, Gallimard).

Il n’y a pas de regard sur le futur qui ne se nourrisse d’un regard sur le passé. Soit pour s’en affranchir ; soit pour s’en inspirer. L’intuition elle-même ne peut s’en dispenser.

Acteur de la restauration du visage défiguré, conscient de son impuissance à restaurer vie à l’organe détruit, la tentation est grande de puiser dans l’histoire de sa propre discipline pour en mieux comprendre les fondements, les errements et les progrès qu’elle a suscités afin de, la confrontant à d’autres disciplines, lui interdire toute perspective ou lui ouvrir un autre avenir.

Biomécanique !

Cet oxymore peut-il s’appliquer au visage ? Le visage organe obéirait-il aux lois de la biomécanique, de la fluidique, de toutes ces sciences dures nourries d’équation ? Jeu de mots, l’atomique ne suffit pas à éclairer l’anatomique, quelle que soit la finesse de sa dissection.

Cette impuissance à comprendre et à restaurer la physionomie du visage détruit rejoint cette même impuissance ressentie, évoquée et traduite par les artistes peintres et sculpteurs à faire un portrait.

Sérendipité ? La chirurgie maxillo-faciale, contemporaine de la Grande Guerre, naquit de la rencontre entre ce que l’on appelait les mécaniciens dentistes et une corporation de chirurgiens, confrontés à la masse des mutilés de la face, les Gueules Cassées. Si greffe tissulaire et autoplastie se sont développées au gré des mutilations à réparer, pansements, masques et prothèses cachaient souvent les plus larges défigurations. Masques pour occlure, pour cacher, mais masques qui montraient.

Fait marquant : ce fut le recours à quelques sculpteurs reconnus qui, loin parfois de leurs champs de création se sont investis afin de confectionner des substituts épithétiques destinés à redonner aux visages détruits des combattants l’apparence qu’ils avaient auparavant. Restitutio ad integrum d’une forme, la gueule cassée retrouvait figure « humaine ».

C’est ce court épisode de leur vie dont il sera fait mention illustrant, s’il en était besoin, leur impuissance à marier biologique et mécanique.

I - Derrière le masque : l’émergence de la prothèse faciale1

Face à face avec les restes humains retrouvés dans leurs fouilles, archéologues et historiens se sont efforcés d’en déchiffrer le sens tout en en écrivant l’histoire.

Pourquoi cet « artefact » a t-il été inséré dans la cavité orbitaire d’un crâne retrouvé à Shahr’i Sokhta (Iran) datant de 3000 ans avant Jésus Christ ? Comme ces momies égyptiennes dont ce qui restait de la tête était couvert d’un masque d’or et les orbites comblées de substances sur laquelle reposait une pierre émaillée reproduisant l’œil.

Quelques inscriptions latines retrouvées à Pompéi laissent penser l’existence d’ocularistes à cette époque.

Substitut prothétique, compensation d’une amputation d’organe, c’est moins le sens donné à cette volonté restauratrice dont il sera fait mention qu’aux techniques employées quand ces mêmes substituts sont appliqués aux vivants.

« Rhinokopia ». Dans l’Empire byzantin, l’amputation nasale, celle subie notamment par l’empereur Justinien II (-669 -711) sur l’ordre de l’usurpateur Léonce lui aurait interdit de remonter sur le trône et s’il le pût (-705 -711), était-ce à cause de la prothèse en or qu’il portait pour cacher cette mutilation ?

Curiosité de l’histoire, c’est Abulcasis (936-1013) qui décrivit dans son traité « Al-Tasrif liman Aegiza an al-Ta’lif » le remplacement des dents par de l’ivoire animal. C’est Guy de Chauliac, « père » de la chirurgie française qui, l’ouvrage précédent étant traduit par Gérard de Crémone (1114-1187) y fit référence maintes fois.

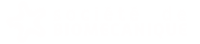

Dans le même esprit, Ambroise Paré (1510-1590) décrit dans son ouvrage « Dix livres de la chirurgie » la fabrication d’épithèses faciales faites d’or, d’argent, de papier et de lin maintenues en place par des fils noués derrière la nuque [Fig 1].

Fig 1 : International Journal of Maxillofacial Prosthetics, Ambroise Paré, Masque fait de gluten et de laine in « Dix livres de chirurgie avec le magasin des instruments nécessaires à Icelle », Paris, imprimerie de Jean le Royer, 1564.

Et si l’on sait des matériaux utilisés, on sait peu de la manière dont ils sont « sculptés », leur aspect les apparente davantage à un masque de couverture.

Plus près de nous, c’est Pierre Briot qui, dans son « Histoire de l’état et des progrès de la chirurgie militaire en France pendant les guerres de la Révolution » [3] rapporte la rencontre qu’il fit en 1793 d’un soldat porteur d’un masque quand une partie de son visage avait été amputé par un boulet. Il écrit : « Un visage d’argent, qui diminuait la difformité qui devait nécessairement résulter d’une pareille perte de substance. Je ne puis m’assurer…ni des parties du visage qui manquaient, ni de l’espèce de fonction qu’exerçait le masque ».

A la même période (1812), Jean Dominique Larrey souligne comment le masque a aussi vertu compensatrice des fonctions détruites. Il écrit : « Ce respectable soldat parle assez bien pour se faire entendre, surtout lorsque cette grande et large ouverture est couverte du masque d’argent » [4]. Prothèse obturatrice, dirait-on aujourd’hui.

Le chemin de l’épithèse s’écarte cependant très vite de celui du masque. C’est que, soit lié à la maladie soit au traumatisme et à l’arme qui le créé, le visage se « fragmente » en autant d’organes : nez, œil, dent, oreille se voient au fil du temps substitués par l’artifice prothétique en autant de sous unités requérant des savoir-faire différents. Et si le nom d’oculariste s’applique à celui qui compense l’amputation de l’œil (cf « l’œil artificiel » de Robert Coulomb) [4], c’est à Pierre Fauchard (1678-1761) qu’il faut donner le nom de prothésiste maxillo-facial bien que ce qualificatif n’apparaisse qu’au début du XXème siècle.

Dans ce survol rapide, cette contemplation de la naissance d’une discipline, historiquement ponctuée d’auteurs célèbres, il y a lieu de s’interroger sur la place de la chirurgie quand nombre des noms cités revendiquent le titre de chirurgien. Faut-il trouver dans l’étymologie du mot (χειρουργία) l’explication ?

Face à l’homme blessé, au défiguré, à l’amputé, la main nue de qui le soigne invente nombre d’instruments, imagine nombre de médecines pour, la vie sauvée, le mal extirpé, permettre à la nature d’exercer son irrévocable pouvoir de cicatrisation. Conscient de cette plasticité naturelle, et tout particulièrement des tissus de recouvrement, la tentation est grande non plus de cacher mais de reconstituer la chair manquante par la chair attenante.

Si les Evangiles et l’histoire des religions font état des réimplantations d’organes amputés ou de leur transplantation (cf le miracle de Côme et Damien), la source première vient d’Inde où les ouvrages écrits en sanskrit (Sushruta Samhita VIème siècle avant Jésus-Christ) font état, dans le tome consacré à la chirurgie, d’une technique de rhinoplastie utilisant la peau adjacente à la peau nasale. Le texte rapporté par Julien WYPLOSZ [6] (Tome XLVII n°2 2013) rapporte curieusement que la peau utilisée était la peau jugale quand les dessins rapportés font état de prélèvement au niveau de la région frontale. Technique encore utilisée de nos jours mais dans des conditions différentes et ayant fait l’objet de multiples variantes : lambeau « indien » dit-on.

Contemporain d’Ambroise Paré, de Sylvius et de Vésale, c’est, en matière de rhinoplastie, la personne de Tagliacozzi que l’histoire de la Médecine a retenu. Dans la monographie qu’il publie à Venise en 1597, le « De curtorum chirurgia per insitionem », il décrit l’opération de reconstruction de la perte de substance du nez par transposition d’un lambeau de peau prélevé aux dépens de la face interne du bras. Non pas greffe, mais autoplastie effectuée en deux temps opératoires, de manière à préserver la vitalité des tissus mobilisés. Les dessins qui illustrent l’intervention sont définitivement inscrits dans la mémoire de la chirurgie reconstructrice [7].

Presque trois siècles de silence, de non utilisation de cette technique dont les fondements physiologiques n’avaient peut-être pas été perçus (et Tagliacozzi fut post mortem, pour cette raison, l’objet d’un procès de l’inquisition), le principe du lambeau tubulé (cylindrique) fut de nouveau décrit par Filatov en 1914 [8] et utilisé au cours de la Première Guerre. Il fut largement employé jusque dans les années 1975 au moment où se développent les premières autotransplantations.

Ce détour introductif a vocation première de mieux situer les acteurs de la médecine en ce début du XXième siècle, héritiers d’une longue tradition issus du monde méditerranéen où leur art se nourrissait de sciences humaines et sociales, de mathématiques et de botanique, où l’artisan chirurgien, quoique attentif à la mécanique du corps (celle des membres) rompt les barrières et accède à la chirurgie des organes.

Spécificité de l’extrémité céphalique dont le squelette, hors la mandibule, est statique, sont différenciés d’une part les mécaniciens dentistes dont Claude Martin fut une figure historique et d’autre part des chirurgiens qui, tel Hippolyte Morestin ou Emile MOURE, puisant dans le vivier des Gueules Cassées, vont consacrer leur exercice à la chirurgie de la face et donner naissance à ce qu’on appellera la chirurgie maxillo-faciale.

La complexité des défigurations auxquelles ces médecins furent confrontés et les insuffisances de ces deux cultures les ont amenés à réunir leurs compétences et leurs moyens, revoir leurs stratégies, innover dans de nouveau matériel, sans pour autant, loin de là, lever toutes les impasses.

Dualité des disciplines ; mais parallèlement dualité du but à atteindre : restaurer la fonction détruite et redonner une forme, une esthétique. Et ce double objectif affecte indifféremment les deux disciplines.

Un siècle plus tard, et quelqu’aient pu être les progrès de la « technologie » et de la maitrise chirurgicale des tissus vivants, l’imperfection demeure…

II - Du masque à l’épithèse.

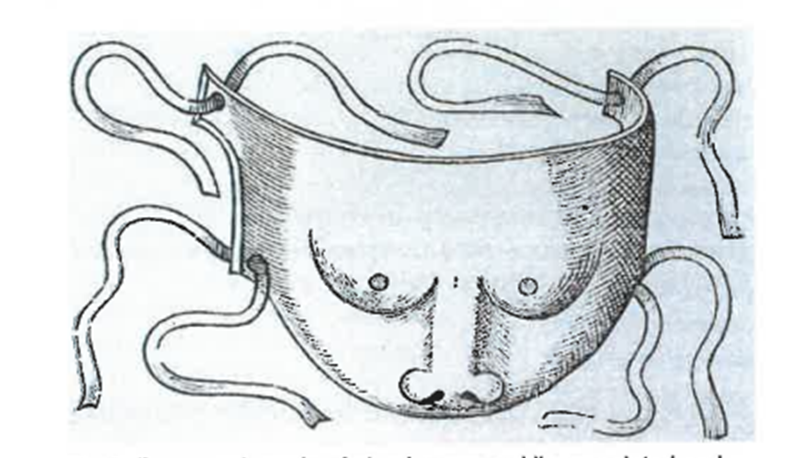

Fig 2 : Catalogue de l’exposition en 1914 Face to Face 2014, Visage du Soldat Bastien avant et après prothèse, perte de l’oeil et grande perte de substance, bibliothèque InterUniversitaire de Santé.

Epithèse : ce mot, non répertorié par Littré, apparaît à la fin du XIXième siècle, appliqué au vocabulaire puis par extension (récupération au même titre que le mot synthèse par le domaine médical) au substitut prothétique qui couvre en surface tel organe manquant.

Digression sémantique : et si le mot prothèse s’applique davantage bien que substitut, à restaurer une fonction détruite (la phonation, la mastication), le mot épithèse a vocation première à redonner forme et apparence.

Ce sont les mêmes acteurs (les mécaniciens dentistes, les prothésistes) qui au cours de la grande Guerre compenseront les amputations nasales, auriculaires ou oculaires. Et ces organes relativement immobiles relevaient bien de cette indication (rhinoplastie ou rhinopoïèse et otopoïèse étant chirurgicalement longues et complexes).

Mais les champs de bataille qu’étaient devenus ces visages exposés aux shrapnels et aux éclats d’obus, quoique greffés et « rapetassés » par les équipes chirurgicales, où grimaces et sourires se confondaient dans un même mouvement s’étendaient largement sur plusieurs unités esthétiques, ne laissant de peau saine qu’une partie de la face.

S’il n’y a pas lieu de revenir ici sur les conditions de vie (sociale) de ces blessés (littérature et cinéma se sont largement nourris du sujet), s’il est hors de question de digresser sur l’usage (sous forme de monstration) qui a pu être fait de ces défigurés (la création des « Gueules Cassées » est autre), il est intéressant de noter que l’idée de faire appel à des artistes sculpteurs vient de l’autre côté du Channel.

C’est la personne (la personnalité) de Anna Coleman Ladd (1878-1939) [9] qui est mise en avant par les historiens comme l’artiste ayant initié en France l’implication de sculpteurs dans la réhabilitation des soldats défigurés de la Grande Guerre. Née en Pennsylvanie d’une famille aisée, elle reçoit tôt une éducation liée à son statut social qui l’amène à Paris jusqu’à l’âge de 21 ans. Sa formation artistique débute à Rome en 1900 et croisera à l’instar de nombreux artistes Rodin dans son atelier.

Mariée en 1905, elle retourne aux Etats-Unis. Nombre de ses sculptures font alors l’objet d’exposition à Boston, à San Francisco, à New York avant le début de la Guerre.

Son mari, responsable d’un département de pédiatrie vient en 1917 en France servir à la Croix Rouge Américaine. A cette même date (juillet 1917) est mise en place dans un cadre identique, un département pour la rééducation des mutilés.

Est-ce de sa propre initiative, comme elle l’exprime, qu’Anne Coleman Ladd s’engage dans une « British ambulance unit » ou est-ce à l’initiative d’un critique d’art anglais Lewis Find qu’elle rejoint en décembre en 1917 la Croix Rouge Américaine à Paris, peu importe. Le fait est qu’une telle action (savoir le recours à des artistes sculpteurs) avait été prise à Londres par Derwent Wood, artiste attaché au Third London General Hospital of Wandworth et qu’information en avait été diffusée aux Etats-Unis [10].

C’est donc à la fin de l’année 1917 qu’est créé au 70 rue Notre Dame des Champs à Paris un « studio », sous l’égide de la Croix Rouge Américaine et en coopération avec le département de l’Harward Medical School, destiné à la confection de « masques » pour les soldats mutilés du visage. Anne Coleman Ladd en avait la charge. Les blessés venaient du Val-de-Grâce où opérait Hippolyte Morestin, qu’elle avait rencontré. Elle était assistée par Diana Blair, venue d’Harward, et la rejoignirent Robert Wlerick, Jane Poupelet et Louise Brent. De retour aux USA au début de l’année 1919, elle poursuivit alors son travail de sculpteur. Reconnaissance, elle reçut la légion d’honneur en 1931.

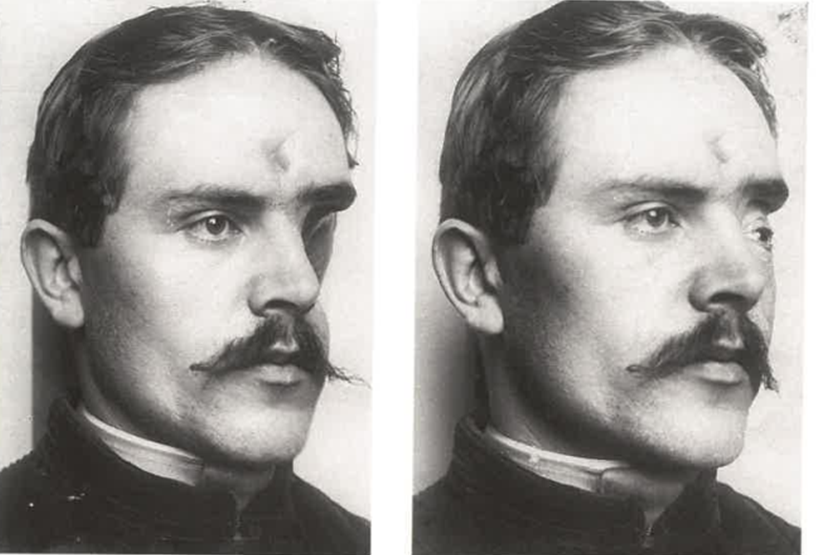

La littérature fait état de 97 « masques » confectionnés au cours de cette période ; quelques photographies en soulignent la qualité. Quelques films visibles encore aujourd’hui ont servi à médiatiser et le lieu et l’action de ces sculpteurs [Fig 3].

Fig 3 : Anna Coleman Ladd, Mrs Anna Coleman Ladd working on portrait mask, 1918, Photograph, Library of Congress.

Si l’œuvre sculpturale de robert Wlérick (1882-1944) [11] [12] est largement exposée en France (de la place du Trocadéro à Paris, au Musée de la Piscine de Roubaix…) si un Musée porte son nom à Mont de Marsan, sa ville natale (le Musée Despiau-Wlérick), il est peu fait état de la part qu’il prit aux côtés d’Anna Coleman-Ladd à Paris en 1918 et de l’expérience qu’il avait acquise lorsqu’il était, guerre oblige, dans le service auxiliaire à Bordeaux de 1915 à mai 1918.

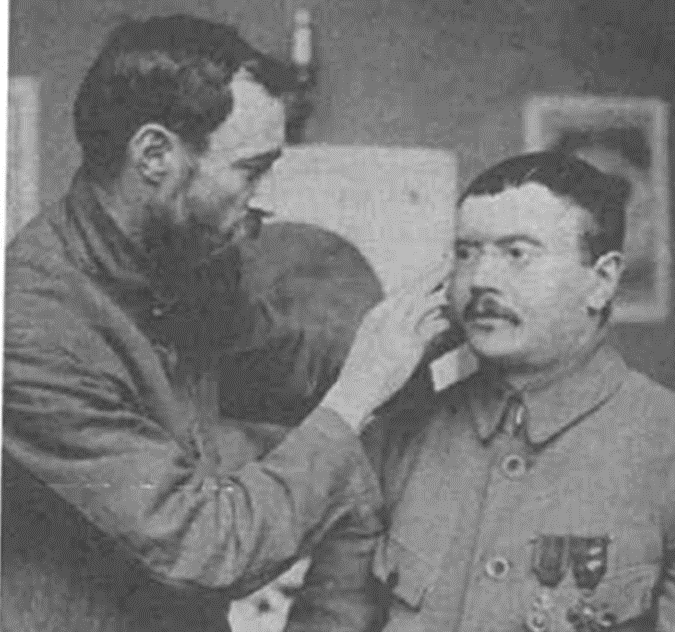

Intégré dans la 18ième section d’infirmiers militaires, il travaille en effet dans le service de chirurgie faciale du Professeur Emile Moure. Aidé par le peintre Jean Dupas, il est déjà impliqué dans la réhabilitation des Gueules Cassées. Il est paradoxal que dans le catalogue illustrant l’exposition qui lui a été consacrée au Musée Rodin en 1982 comme dans celui du colloque organisé à l’Université Paris IV en 1995, aucune mention spécifique n’ait été faite à ce sujet. L’on ne dispose, de cette période, que d’une photographie montrant le sculpteur ajustant un « masque » sur le visage d’un soldat mutilé [Fig 5]. Mais sa présence à Paris au cours de cette année 1918 peut s’expliquer par les liens qu’il avait noués antérieurement avec d’autres artistes, ceux que l’on appelait « la bande à Schnegg » (Schnegg était un des praticiens de Rodin), à laquelle appartenait aussi Jane poupelet.

Fig 4 : Robert Wlérick ajustant un masque fait par Mrs Ladd pour un soldat français dont la face avait été mutilée, août 1918, Photograph Retrieved from the Library of Congress.

Personnalité protéiforme que celle de cette femme, Jane Poupelet [13], modèle et sculpteur, née dans le Périgord en 1874 (elle décédera en 1932) qui fit ses études à Bordeaux et rejoignit à Paris « la bande à Schnegg » en 1896. Schnegg en fit le portrait (aujourd’hui conservé au Musée d’Orsay) en 1909. Et ses propres sculptures furent très tôt exportées aux Etats-Unis. En 1913, sa « femme en sa toilette » fut acquise par le Metropolitan museum of Art de New York. Célibataire, elle eut très tôt un engagement « féministe ». Membre en 1909 du Women’s International Art Club, elle est membre fondateur, en 1924, du Soroptimist Club, aux côtés Nadia Boulanger, compositeur et de Suzanne Noël, chirurgien plasticien.

C’est dans ce même esprit que s’inscrit l’engagement de Jane Poupelet (ce que Hubertine Auclert, figure du militantisme féminin appelle le « service humanitaire ») au bureau de la reconstruction et de la rééducation de la Croix Rouge Américaine à Paris. Et si, dans ce studio de la rue Notre Dame des Champs, Anna Coleman Ladd avait un rôle de représentation et de gestion, Jane Poupelet prenait les empreintes, coulait les modèles, confectionnait les prothèses et les peignait. « Peaufiner » pourrait-on dire, quand le mot signe tout à la fois leur qualité esthétique (les photographies en noir et blanc en témoignent) et leur "superficialité », leur immobilité, leur impossibilité à traduire les émotions [Fig 5].

Fig 5 : Reid Hall, Jane Poupelet in the Studio for Portrait Masks, 1919, Rue 89, Bordeaux.

A la fin du conflit, Jane Poupelet qui a toujours considéré que son travail à l’atelier des masques ne faisait pas partie de sa carrière de sculpteur ne mettra pas son art au service de la commémoration des soldats blessés, en dépit des sollicitations dont elle est l’objet, à l’opposé de Wlérick.

De santé fragile, elle s’adonna de plus en plus aux dessins animaliers et aux nus. Anedocte : en 1930, un ouvrage devait être consacré à l’artiste, cosigné par André Malraux et Henri Mondor. Il ne vit pas le jour. Jane Poupelet décède en octobre 1932.

On sait beaucoup moins du rôle effectif que joua Marie Louise Brent [14], artiste née à Colombus (Ohio) en 1878 et décédée à Neuilly sur Seine en 1963 dont l’époux Albert Despreaux était historien et conservateur. Elle joua essentiellement un rôle de gestionnaire du Studio quand celui-ci migra à la fin de l’année 1919 vers l’hôpital du Val de Grâce et après le départ d’Anna Coleman Ladd, notamment dans la redistribution des collections des empreintes en plâtre et de certains masques vers le Musée de la Croix Rouge à Washington. Elle aurait écrit un journal de l’occupation allemande à Paris dont nous n’avons pas retrouvé trace.

Il est évident qu’à ce stade un travail d’historiographe apparaitrait nécessaire. De même, il est vraisemblable que dans d’autres lieux de soins aux défigurés des compétences artistiques ont pu suppléer les compétences artisanales des « mécaniciens dentistes ».

Revenant au mot et au lieu « L’atelier des Masques », il y a devoir de s’interroger moins sur la symbolique du Masque (il y a beaucoup d’écrits sur le sujet) que sur le bénéfice propre lié à la culture artistique, au regard et à la sensibilité de l’artisan sculpteur, soumis à un « autre modèle ».

De la technique utilisée pour la confection de ces masques, on retiendra ce qu’en rapportent deux textes magnifiques, le premier de Claudine Mitchell intitulé « L’horreur en face. Le travail féminin et l’art de la sculpture au lendemain de la Grande Guerre » paru dans le catalogue « Jane Poupelet » 1874-1932 « La beauté dans la simplicité » en 2006. Le second d’Emmanuelle Raingeval, intitulé « L’atelier des masques des sculptures au Val de Grâce », rédigé en 2015 [15], s’intégrant dans le programme de recherche Interreg « Face to face » dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.

Quoique différents sur des points de détail, ces deux textes renvoient à l’article rédigé par Francis Derwent Wood « Masks for facial wounds » paru en juin 1917 dans The Lancet [10 ibid].

Empruntant à la première : « La confection des prothèses s’effectue en quatre étapes comme l’explique Anna Coleman Ladd : on prend une empreinte du visage de l’homme défiguré lorsqu’il est guéri. Sur ce plâtre, on façonne à la pâte à modeler les traits du visage, d’après les photographies prises avant la guerre ou, sinon, d’après l’intuition psychologique. On réalise un moulage en cire du visage ainsi reconstitué, que l’on place dans un bain de sulfate de cuivre parcouru par un courant électrique. Un mince dépôt se forme à la surface et on le peint pour reproduire exactement la couleur de peau, les tâches de rousseur, les poils de barbe, etc. Cette prothèse peut s’adapter à des lunettes ou s’accrocher derrière les oreilles à l’aide de fils métalliques invisibles. Elle s’enlève aisément et elle est compatible avec les pansements chirurgicaux. On peut ajouter une barbe ou une moustache cousue. La bouche entrouverte donne un aspect plus naturel et permet de respirer, parler et fumer. Les cils sont découpés dans du métal fin, les yeux artificiels soigneusement assortis aux vrais et protégés par des paupières modelées ».

Emmanuelle Raingeval précise en outre, faisant référence à un article paru en 1917 dans le Nineteenth Century intitulé « The men with the new face » [16], « Le visage doit d’abord être recouvert d’huile, les sourcils et la moustache enduits de vaseline. Sur les yeux clos sont apposés de la gaze afin de les protéger de l’adhérence du plâtre. D’une première empreinte est ensuite réalisée une esquisse de plasticine d’argile qui circonscrit l’endroit correspondant aux cicatrices à recouvrir. Le moulage cède alors au modelage d’après les portraits photographiques réalisés avant la blessure mais aussi par une séance de pose du patient-modèle à l’atelier. Après ajustement des bords du masque sur le visage, une seconde empreinte de plâtre est relevée. La bouche est laissée entre-ouverte pour permettre au soldat de parler et de respirer. Présentant une face intacte, le plâtre permet ensuite la réalisation du masque définitif en cuivre par la technique de la galvanoplastie. Enfin, la pièce métallique, enduite d’un revêtement émaillé de couleur crème, peut être peinte selon la pigmentation naturelle du blessé. Fixée sur une monture à lunettes, elle est prête à être portée ».

Il n’y a pas lieu d’étendre ici la réflexion comme l’ont fait les auteurs sur l’inscription de cette parenthèse historique, de cette expérience ponctuelle, de son influence, dans l’histoire de l’art contemporain au début des XXème siècle. De même, il n’y a pas lieu d’épiloguer sur le bénéfice psychologique (en termes d’intégration sociale, d’apparence au monde extérieur) mais aussi sur le plan fonctionnel que pouvait apporter le port de ces prothèses.

Plus pertinent est d’analyser comment dans l’histoire d’une discipline chirurgicale, et dans l’histoire d’un patient défiguré s’inscrit le regard, la culture et la compétence propre de l’artiste.

Conscient des limites des procédures chirurgicales qu’il utilisait et développait (greffe de tissu, autoplasties...) Morestin reconnaissait volontiers la supériorité, en terme d’apparence, des substituts prothétiques. Cette reconnaissance est confirmée par les propos de Léon Dufourmentel dans un article qu’il rédige en 1919 dans Paris Médical quand il parle de « restauration esthétique » ou « de traitement terminal des grandes mutilations faciales » [17].

Albéric Pont montre dans un film (supériorité de l’image animée) combien l’épithèse nasale ou la prothèse auriculaire restaurent l’harmonie du visage. On conviendra cependant volontiers que ces deux sous unités esthétiques sont peu mobiles naturellement.

Il reste que la prothèse se doit, pour de simples raisons d’hygiène, être régulièrement déposée et ne peut être portée qu’en présence d’autres personnes.

Quant au sculpteur, le regard qu’il porte sur le blessé défiguré s’inscrit-il à l’opposé de celui qu’il porte sur son modèle ? Anna Coleman Ladd écrit : « Mon objectif n’était pas simplement de fournir à un homme un masque pour cacher son affreuse mutilation, mais de mettre dans le masque une part de cet homme, c’est-à-dire l’homme qu’il était avant la tragédie ». Dont l’usage volontiers de photographies d’avant le traumatisme pour prendre modèle.

Et il y a volontiers parfois autosatisfaction : « tant le moulage que la teinte sont si bien harmonisés qu’à une faible distance, il est impossible de déceler la ligne de démarcation entre la peau des joues ou du nez et la carnation factice du masque ».

Mais il y a aussi conscience d’une impuissance. De Marie Louise Brent face à un mutilé : « Nous en avons un qui est tellement horrible à voir que j’en suis presque malade. Ce n’est plus une figure humaine mais une espèce de gargouille… on ne pourra rien faire de bien ».

Et pour reprendre les propos d’Emmanuelle Raingeval : « Si l’épithèse peut cacher la blessure creusée dans la chair et rendre son apparence anthropomorphe à la face ravagée, elle demeure incapable de restituer la chaleur, la souplesse de la peau, ni sa dynamique expressive. Elle n’est qu’un invariable ersatz du visage, sorte de fac-similé du vivant à la surface lisse, inerte et froide. La paupière qui ne cligne pas trahit immédiatement le pastiche. Elle fait de celui qui le porte un nouvel avatar de l’homme recomposé parmi les amputés appareillés. L’apport des techniques de la sculpture, appliquées au vivant, opère une réification du sujet car la prise d’empreinte sur le vif n’apporte que le vérisme du vivant simulant la mort. ».

A défaut d’avoir recueilli témoignages transmis de ces soldats reconfigurés on conviendra, avec Sophie Delaporte, que le port d’un simple bandage qui signale la blessure sans en exhiber l’horreur, a souvent été préféré au masque [18].

III – Mécananthropie

Plus d’un siècle après la Grande Guerre, quand les conflits actuels reproduisent (quand bien même les armes ont changé)2 les mêmes défigurations, quand d’autres défigurations (malformatives, tumorales…) alimentent les structures hospitalières spécialisées, quels masques viennent se substituer au visage absent et quels sculpteurs y apportent contribution ?

La science-fiction a souvent précédé la découverte scientifique, au prix d’erreurs redressées. De la juxtaposition de l’artifice prothétique au tissu vivant, elle en a rêvé la fusion, arguant son imaginaire en créant, facilité, un vocabulaire fait de mots accolés. Cybernétique organisme devient Cyborg, mot construit par Manfred Clynes (1925-2020) dans les années 1960. Musicien et physiologiste ne faisaient plus qu’un.

Les progrès de la technologie ont petit à petit substitué la mécanique, l’imagerie, la robotique à l’œil et à la main du sculpteur. Et les progrès de la chimie ont rendu les matériaux prothétiques plus malléables.

Et s’il n’est pas question de refaire l’histoire de l’ostéosynthèse (cet autre sujet ne ferait que confirmer l’inéluctable intolérance du biologique au corps étranger) la découverte des implants par Bränemark et, sous tendue, la question de leur ostéo-intégration, vient résoudre, pour partie, la question de la fixation de certaines épithèses faciales. Prothèses auriculaires, prothèses oculo-palpébrales, voire nasales (encore largement utilisées de nos jours) bénéficient ainsi d’une stabilité tout en faisant disparaitre l’objet de fixation. Demeure, comme pour les implants dentaires, cette frontière fragile entre le dehors et le dedans que l’on souhaiterait totalement imperméable et le « dialogue » fragile entre le titane de l’implant et le tissu osseux spongieux.

Inversion du regard : les artistes se sont tournés vers la « technologie » en implantant dans leur chair tel corps étranger de manière, non seulement à en modifier la forme, mais en lui prêtant quelques vertus extra-sensorielles : tel était le projet de Stelarc en 2006 intitulé Extra ear projet.

Et si l’homme hybride de demain, cet homme « augmenté » accède par puces interposées à un autre monde, nul doute que la nature saura lui rappeler son seuil d’intolérance.

Parallèlement, la chirurgie reconstructrice de la face, héritière de la Grande Guerre, et usant des mêmes progrès de la technologie, élabore ses procédures, leur donne une dimension mésoscopique, suscite une relecture de l’anatomie, impose à la forme une dimension esthétique et prend conscience de sa dépendance à la physiologie.

Héritière de la Grande Guerre quand c’est Alexis Carrel, Prix Nobel de médecine en 1912, qui décrivit les sutures vasculaires et osa les premières transplantations d’organe chez l’animal. Et, pour reprendre les termes de Léon Dufourmentel, naissance de la chirurgie esthétique (faisant pendant à la Cosmetic surgery d’outre atlantique) peu de temps après le premier conflit mondial.

Un mot pourrait résumer cette nouvelle « pensée » chirurgicale, le mot transplantation : qu’il soit précédé du préfixe auto, allo, voire hétéro. Cette opportunité qu’offre la microchirurgie, en rétablissant la microcirculation sanguine, de transplanter telle partie du corps, tel « organe » d’un site anatomique à un autre, chez un même individu ou d’un sujet à un autre (ce que le langage commun, assimilation au monde végétal, appelle à tort une greffe).

Et la première allotransplantation de tissu composite au niveau de la face en est, pour ce qui concerne les défigurés, le plus bel exemple. Restaurer forme, fonction et esthétique en un temps opératoire. Confondre en une seule main, en un seul geste, le travail de l’artiste et celui de l’artisan. Point final qui refermerait définitivement le livre de la « biomécanique » ? Non point, car demeure l’éternelle question de la tolérance (que les traitements immunosuppresseurs ne régulent qu’imparfaitement) et celle de la régénération nerveuse motrice et sensitive. Masque vivant emprunté à un donneur, la « greffe de visage » n’est pas restitutio ad integrum, mais individuation.

C’est cette dimension biologique propre à chacun à laquelle aujourd’hui se doit d’accéder l’acte « chirurgical » réparateur. Accéder à une chirurgie (sans doute acheiropoïètique) régénératrice.

Conclusion

Dans une remarquable étude épistémologique intitulée « Visage mécanique, visage organique » [19], centrée sur la personnalité d’Albéric Pont, le stomatologue Lyonnais impliqué lors de la Grande Guerre (il dirigea le centre maxillo-facial de la XIVième région), Julie Mazaleigue fait état de la satisfaction de l’intéressé quand il applique la technique d’empreinte et les matériaux utilisés en céroplastie pour confectionner ses prothèses. Photographies et film étayent ses propos quand il rapporte : la prothèse nasale « est très fixe, tout en donnant à l’œil et au toucher, la sensation de tissus vivants ». Il parle de « prothèse vivante ». Ce que les chirurgiens de l’époque comme Charles Nélaton et Louis Ombredane contestaient et disaient que ces prothèses faciales n’étaient que des « subterfuges destinés à dissimuler la lésion mais non à la réparer ».

Et si d’aucuns ont considéré Pont comme un « précurseur » de la chirurgie faciale contemporaine, cette nouvelle chirurgie ne se construisit pas selon le schéma des échanges et symétries possibles du mécanique et de l’organique qu’il avait imaginé.

Visage mécanique ? Visage organique ?

Demeure aujourd’hui cette lutte fratricide entre deux cultures, deux lectures, réunies cependant autour d’une même passion, de la même défiguration, quand œil et main, image et matière, robotique et artisanat, artificielle intelligence et intuition se confrontent.

Biomécanique : oxymore écrivions-nous. Chimère ?

Bibliographie

[1] A. Giacometti cité dans Dufrene Thierry 2006, « Giacometti Genet : Masques et portrait moderne », Paris, L’insolite, p 57-58

[2] International Journal of Maxillofacial Prosthetics, F. Destruhaut, J-M Caire, A. Dubucn P. Pomar, C. Rignon-Bretn A. Naveau « Evolution of facial prosthetics : Conceptual history and biotechnological perspectives », Int. J Maxillofac Prothetics 2019 ; 4-2-8

[3] P. Briot, « Histoire de l’état et des progrès de la chirurgie militaire en France pendant les guerres de la Révolution », 1817, A. Besancon Gauthier libraire

[4] D. J. Larrey, « Mémoires de chirurgie militaire et campagnes du baron D. J. Larrey », Ed. 1812-1817

[5] R. Coulon, « L’œil artificiel », Paris J. B. Baillière et fils 19 rue Hautefeuille, 1905

[6] J. Wyplosz, « La chirurgie dans la Sushruta Samhita », Histoire des sciences médicales, 2013 47 (2) p 155-165, biu-santé univ-Paris 5

[7] G. Tagliacozzi, « De curtorum chirurgia per insitionem », Venise, 1597, L-1, Chapitre XVIII p 59-60

[8] V. Filatov, « Mon chemin dans la science », Moscou, Ed en langues étrangères, 1957, 193 pages Ch III Le lambeau cylindrique mobile

[9] S. Romm, J. Zacher, « Anna Coleman Ladd : maker of mask for the facially mutilated plastic reconstructive surgery, 1982, Vol. 70, N°1 104-111

[10] F. D. Wood, « Mask for facial wounds », 1917 Lancet 1 ; 949

[11] R. Wlérick (1882-1944), catalogue de l’exposition Musée Robin (mars-juin 1982), Musée Despiau-Wlérick (juillet-septembre 1982) 1982 Blanchard le Plessis-Robinson

[12] R. Wlérick, Actes du colloque tenu le 13 mai 1995, Institut d’Art et d’Archéologie du département de l’Histoire de l’Art de l’Université Paris IV, Edition musée de Mont-de-Marsan, décembre 1999, Paris 4

[13] J. Poupelet 1874-1932, « La beauté dans la simplicité », catalogue des expositions présentées à Roubaix, Bordeaux et Mont-de-Marsan en 2006 sous la direction d’Anne Rouvière, Gallimard 2005

[14] C. Mitchell, « Facing horror. The feminine work and the art of scuplture in the aftermath of wwl in (13 ibid), Paris Gallimard p 56-77

[15] E. Raingeval, « L’atelier des masques : des sculpteurs au Val-de-Grâce » in masques : actes du colloque du 13/10/2022, Académie des sciences, lettres et art d’Amiens, p 25-40

[16] W. Muir, « The men with the new faces » Nineteenth Century 82, 1917, p 746-753

[17] L. Dufourmentel, « La part respective de la plastique chirurgicale et de la plastique artistique dans le traitement terminal des grandes mutilations faciales », Paris, Med. 31 : 229, 1919

[18] S. Delaporte, « Les gueules cassées », Paris 1996 Noësis p 122

[19] J. Mazaleigue, « Visage mécanique, visage organique – Albéric Pont et la restauration de la face durant la grande guerre », 1914 Faces 2014 Paris Hermann (à paraitre)

1 L’essentiel de la bibliographie de ce chapitre est extrait de l’article « Evolution of facial prosthetics : conceptual history and biotechnological perspectives [2].

2 Une récente expérience de l’auteur en Ukraine peut en témoigner.